(Urda Alice Klueger)

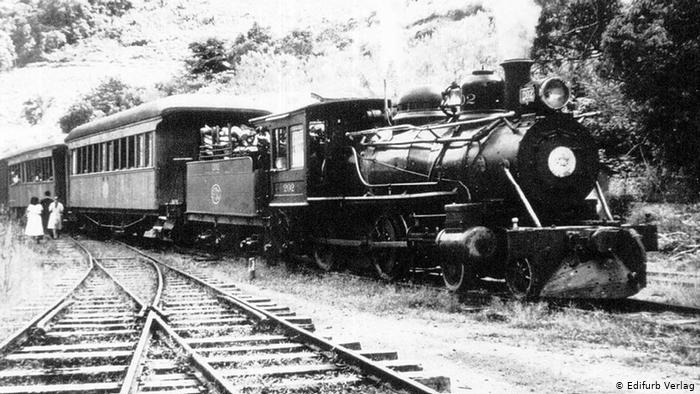

Como num bom filme de Western, tínhamos uma estrada-de-ferro aqui no Vale do Itajaí, desde o começo do século até 1966 ou 1967, não tenho certeza. Ela ligava Blumenau até quase os confins da região colonizada um século antes; ligava Blumenau ao porto de Itajaí. Era uma estrada importante: a vida da região corria por ela. Para tudo nos servia, e, além do seu papel econômico, era uma fonte de alegrias, era a promessa das coisas boas.

Vou contar um pouquinho da minha experiência com ela. Na minha infância, a estrada-de-ferro significava encantadores finais-de-semana na casa da minha avó, em Lontras. A gente tomava o trem no centro de Blumenau, e o meu delírio nessas viagens era comer cocada, que meu pai sempre acabava comprando do vendedor do trem, iguaria rara, a mais deliciosa que eu conhecia.

Podia acontecer, inclusive, que numa viagem de trem a gente experimentasse até um sonho recheado de muss com guaraná (a Coca-Cola ainda não chegara por aqui), e aquilo dava o colorido maior das minhas viagens de infância. Eram muitas horas no trem, creio que umas sete ou oito, atravessando túneis cheios de fagulhas e vendo paisagens ousadas e maravilhosas, até chegarmos a Lontras e à casa do meu avô.

Estar lá era uma festa! Havia sempre grandes bacias de vidro cheias de sobremesas de ameixa ou de peras, mas, acima de tudo, havia o convívio e as brincadeiras com meus primos Lori, Ralph, Rudy e Fred. Brincávamos como loucos o dia inteiro, e voltávamos no domingo à tarde, sempre carregando sacos cheios de tangerinas, peras ou Pflaumen, ou as deliciosas limas, tão fora de moda atualmente, quase sumidas do mercado. Dormíamos de cansaço nos bancos duros do trem, e, chegando em Blumenau, pegávamos um carro-de-mola na estação (antepassado do táxi, puxado a cavalo), pois eram muitas as frutas e as crianças cansadas a carregar.

Creio que a viagem mais chocante que fiz na antiga estrada-de-ferro foi quando tinha 14 anos, portanto, em 1966, às vésperas do trem ser desativado. Fui com meu pai, visitar minha avó (meu avô já tinha morrido fazia tempo). Eu era uma autêntica adolescente/aborrecente, e lembro-me muito bem como me vesti para a viagem de trem: moderna saia plissada de nycron branco, moderna blusa de ráfia vermelha brilhante, moderníssima touca de ráfia branca que herdara da minha irmã, e que, lembrando agora, tenho a certeza de que parecia um porco-espinho.

Moderníssima, entrei com meu pai no velho trem, ansiando, como toda adolescente que se preza, pelas grandes aventuras que viriam. E a aventura estava lá, no mesmo vagão, na forma de um rapaz lindíssimo, claro, bem vestido, que, na mesma hora, me concedeu a honra de me olhar com admiração. Era um cara já bem velho (calculo que tivesse seus 20, 22 anos), e foi uma loucura a paquera que rolou, a gente a se olhar a viagem inteira quando meu pai estava distraído, eu me sentindo a própria Mata-Hari com aquela touca de ráfia que mais parecia um porco-espinho.

Naquela minha derradeira viagem de trem no Vale do Itajaí, nada vi da paisagem: todos os momentos foram dedicados ao gato que me paquerava também. Ele saltou antes de mim, creio que na estação de Subida ou ali por perto, e eu segui com meu pai para o final-de-semana na casa da minha avó. Houve bacias de vidro cheias de sobremesa de ameixa e galinha ensopada com bolinhos de arroz, como sempre, na casa dela, e meus primos já estavam muito grandes para que quiséssemos brincar como antes. Gastei o tempo lendo velhíssimas Seleções da Reader’s Digest, e chegou a hora de voltar.

Quem entrou no trem, provavelmente de novo na estação de Subida? O gato, nem mais, nem menos. Desfalecente de emoção, a adolescente/aborrecente não queria acreditar em tamanha sorte. E a paquera rolou de novo. No meio do caminho, aproveitando que meu pai fora tomar água (Ai! Que luxo eram aqueles bebedouros do trem, com suas piazinhas brancas!), o moço gato, gatíssimo, levantou-se e veio até o meu lugar. Sem fôlego para responder, peguei na mão o cartão de visitas que ele me dava (que luxo!), e o ouvi dizer: Escreva para mim neste endereço! (telefone, naquela época, nem pensar).

Escondi o cartão no sutiã antes que meu pai voltasse, e passei dias, semanas, com ele queimando na mão. O nome do moço era Otávio Hiandts, e ele era de Itajaí. Escrever-lhe era a minha maior vontade, mas se ele respondesse? Como justificar em casa estar recebendo carta de um desconhecido? Foram dias de dura luta interior, até pegar minha caneta Parker e um papel bem bonito, e lhe mandar uma carta: Não quero que me escrevas, porque meus pais podem não gostar. Mais ou menos assim, coisa bem boba, dessas que a gente faz na adolescência.

Num mais soube nadinha do príncipe Otávio Hiandts, de Itajaí, que, provavelmente, como eu, tinha uma avó com quem passar o final-de-semana pelas beiradas da linha do trem. Hoje ele dever ser respeitável senhor, avô de netos, talvez barrigudo, talvez careca, e as pessoas de certo nem se lembram o quanto já foi bonito. De repente, com esta crônica, até alguém me dê notícias dele.

Mas que pena que o trem acabou!

(Blumenau, 24 de Setembro de 1995)